~令和3年度沖縄県多文化共生モデル等推進事業~

2022年3月4日(金)オンラインにて、

ちゃんぷるーミーティング【多文化共生のヒントが見える報告会】を開催しました!

本事業で見えてきた多文化共生の課題や、取り組みのヒントを自治体・県民に広く共有することを目的に開催しました。

日本人・外国人市民との協働や連携による地域活動や自治体の取り組み、

地域コミュニティによる支援等の事例を共有しながら、

参加者がコロナ後を見据えた取り組みのヒントを持ち寄りました。

★プログラム★

1.事業実施報告

2.多文化共生の事例共有

3.意見交換「グループワーク」

1.『コロナ後を見据えた市町村窓口における外国人対応』をテーマに行われた、ちゃんぷるーミーティングの様子(県内市町村の事前調査の結果、参加者の事後アンケートなど)を紹介し、

沖縄キリスト教学院大学との大学連携活動の報告、

今後の事業実施予定(地域日本語教室、報告書・動画制作)について報告しました。

2.多文化共生の事例共有では、「事業を通して出会った人々の取り組み」として、以下の3つの事例を紹介しました。

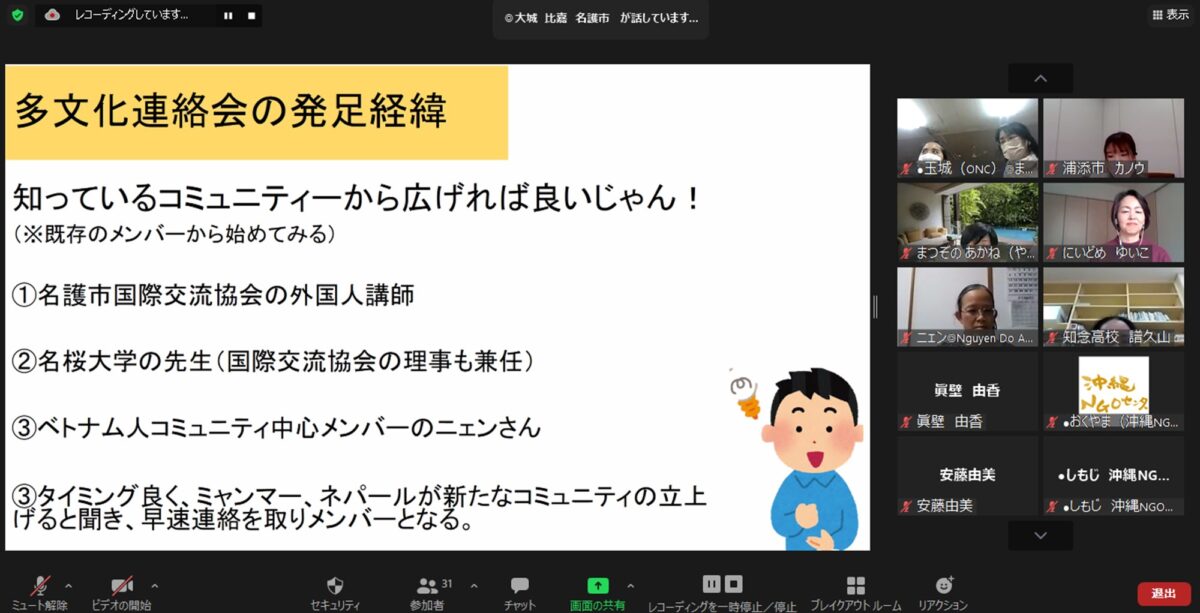

事例①【外国人住民との連携・協同】名護市外国人連絡会/名護市

名護市役所の大城さん・比嘉さんが取り組みを紹介してくれました。

この連絡会は、名護市に住む外国人の声を聞きあい、意見交換を実施することを目的に発足しました。外国人市民が集まり意見交換を行います。

この連絡会を通して、実際の外国籍市民の皆さまの声が聞けたことで、外国籍市民が必要としていること・必要としていないことが見えてきたようです。

連絡会について、名護市に住むベトナム出身のニエンさんは、「多文化連絡に参加し色々と意見交換することで、名護に住んで良かったと思う外国人も増える。自分たちの国のことや自身へのサポートだけではなく、その他の地域の人たちとつながるきっかけになって良かった。」と述べていました。

事例②【教会による外国ルーツの子ども支援】読谷教会の取り組み

読谷教会で牧師を務める池原さんが、フィリピン出身の奥様と一緒に、教会で行っている取り組みについて紹介してくれました。教会は2か国語で運営されていて、教会が地域のフィリピンコミュニティの場となっているといいます。

池原さんはボランティアで、地域の幼稚園に通うフィリピン人児童のサポートを行った経験もあり、「サポートしたこどもが徐々に学校生活に溶け込んでいく様子を見たら、とても嬉しくなった。」と述べていました。また、池原さんの娘のまいらさんは、多文化をもつ家族について良かった所として、「二つの文化に触れあえる、どっちの国の料理も食べれる。」と述べました。

事例③【外国人住民の社会参画】留学生を中心にはじまった献血活動(ネパール献血者協会)

沖縄で献血活動を行うため結成された、「ネパール献血者協会」のラフルさんが、協会の活動について紹介してくれました。元々ネパールでは献血がさかんに行われており、日本でも困っている人の助けになりたいという想いから、献血に行くことを決意されたといいます。はじめての献血では、受付で言葉の壁に直面しましたが、どうしても献血をしたい!という強い気持ちが、実際の献血活動や協会の結成にもつながっていきました。

今回、動画で参加した、ネパール献血者協会のタマンさんは、「こんなことはひとりでできない。チェーンになっていると感じる。みんながいるからできる活動。チェーンのようにつながっていく。」と活動意義を述べていました。

報告会の最後には、参加者のみなさんがグループに分かれ、今回の報告会の感想やそれぞれの考え・身近な取り組みなどについて情報の共有をしました。みなさんからは様々な声があがっていました。

・いろんな情報を市町村間どうしでシェアする場所があるとありがたい。そうしていかないと市町村の役所関係が希薄になっている。

・多文化に興味があり、結婚移住女性について調査していて、市役所の方々の対応が気になっていたので、名護市さんの取り組みについてきけてよかった。

・あったらいいな〜から始めて、想いが形になるのが素敵。笑顔のチェーンが広がっていくのがいいなと思った。教会などオープンな場所で、ただきて話すだけという場がコロナ禍で求められているのかなと思った。

・留学だけでなく、母国へ帰国後の就労の支援も考えていきたい。

・年金関係の仕事をしているが、外国人がとても多いと感じる。本名か否かを詰めるような対応をしたり… 外国人の人が何で差別を感じるのか知っていかないといけない。

また、このグループワークで、参加者が個人でやりたいと考えていたイベントについて共有し、そこから同じような考えを持つ別の参加者とつながり、実際に一緒にイベントをやってみよう!という声もあがっていました。

人と人とのつながりの力で、新たな取り組みが進んでいく様子を間近に見ることができ、胸がいっぱいになる瞬間でした。

参加者のみなさん、登壇者の皆さん、ありがとうございました!